第一部分 年度报告

一、人才培养工作和成效

(一)人才培养基本情况

四川大学生物科学国家级实验教学示范中心(以下简称中心),在学校全面加快推进“双一流”建设的背景下,依托生物科学国家级教学团队、特色专业等雄厚的人才培养资源,以生物科学实验教学中心、生物科学与技术虚拟仿真实验教学中心为平台,确立了“夯实基础,注重能力,自主探究,创新求是”的实验教学理念,建立了涵盖基础性(训练)实验、综合设计实验和研究创新实验的“3+2+X”多层次化、多元模块化的创新创业型实践教学体系和人才培养模式。

2020年,中心积极响应教育部“停课不停教、停课不停学”的号召,主动配合学校疫情防控和实验教学工作安排,充分利用各类在线教学平台和信息化教学资源,创新实验教学方式方法,有效保证了春季学期线上/线下实验教学的顺利开展。学生返校后,依托成熟的实验室开放机制,最大程度面向学生开放,满足其基本实验技能训练和开放创新实验的需求,助力学生双创能力的培养与提高,有效保障了“大创”项目、学科竞赛和社团活动的顺利推进。同时,通过生物科学与技术虚拟仿真实验教学中心共享平台,为国内兄弟院校提供了在线教学资源支持,发挥了更为广泛的示范辐射作用。

(二)人才培养成效评价等

1、教学工作量稳定,校内示范辐射作用进一步加强

2020年中心承担了23门课程、共计3830人次的实验实践教学工作,完成实验教学工作量151921人学时。新增1门校级通识教育核心课程——智人的觉醒:生命科学与人类命运,与原有的生命奥秘探索、现代生命科学基础两门课程一起共同面向全校34个学院各年级学生开放选课。

2、实验教学资源持续增加,综合性、设计性实验项目比例进一步提高

中心现有实验项目资源总数274个,年度新增实验项目数28个,开设实验项目数216个,综合性、设计性实验项目开设比例提高了近13%。

3、学生“双创”教育质量持续保证,成果丰富

2020年指导“大创”项目51项,其中国家级4项,省级8项;指导学生发表论文23篇,其中SCI论文15篇,国内核心期刊论文1篇,并授权发明专利1项;指导学生获得各项学科竞赛全国总决赛以上奖励9项,获奖达64人次;持续承办四川大学微生物应用设计大赛,参赛人数达183人。

二、人才队伍建设

(一)队伍建设基本情况

中心现有教职工65人,其中固定人员14人,新增1人。固定人员中具有高级职称5人,具有博士学位6人,博导2人。实验教学队伍教风优良,结构更为年轻化,发展后劲足。

(二)队伍建设的举措与取得的成绩等

中心持续以“水平一流,结构合理,爱岗敬业,创新进取”为实验队伍建设目标,以“专职与兼职结合,引进与培养互补,激励与竞争并举”作为建设指导思想,整合学院教学资源,择优竞争上岗,为中心引进高水平教师。2020年,中心引进固定人员和兼职人员各1人。

同时,坚持多种渠道、多种方式保障和促进实验师资队伍建设。2020年,学院和中心支持教师通过线上或线下方式参加能力提升培训22人次,参加国内外会议学术交流36人次,做大会报告4次。

三、教学改革与科学研究

(一)教学改革立项、进展、完成等情况

1、改革实验内容和实验教学方式,优化生物学科综合实验教学体系

中心紧跟学科发展,不断将新的技术方法引进到实验教学过程中。2020年承担省部级以上教学改革项目2项,获批校级实验技术立项项目9项,获批校级虚拟仿真实验教学项目2项;研发并推广创新实验项目28项;面向学生开设创新实验项目(非“大创”)22项,指导学生93人。

2、持续开发和优化虚拟仿真实验教学项目,完善“虚实结合”的创新创业人才培养实验教学模式

2020年,中心新增校级虚拟仿真实验教学项目2项,开发院级项目6项,升级省级项目1项,申请并获得虚拟仿真实验教学项目软件著作权2项。同时,新建成的VR沉浸式体验教学实验室投入使用,支持了4门课程及1190人的教学参观活动。

3、其他教学改革成果

(1)、中心教师发表教研教改论文8篇,出版实验教材1本;

(2)、中心教师获得各教学奖励47项,获奖人次数达50人次。

(二)科学研究等情况

2020年共承担省部级以上项目40项,年度到账经费983.58万元;发表SCI论文106篇,获得发明专利6项。

四、信息化建设、开放运行和示范辐射

(一)信息化资源、平台建设,人员信息化能力提升等情况

1、生物科学国家级实验教学示范中心网站建设(网址:http://biosci.lab.scu.edu.cn/)

网站管理设置专人负责,保证了中心网站的及时更新和正常维护。2020年网页访问人数显著增加,达到743358人次。

2、生物科学与技术虚拟仿真实验教学中心共享平台网站建设(网址:http://vs-bst.scu.edu.cn)

平台新增虚拟仿真实验项目8项,累计达34项,网站访问量突破127612人次。

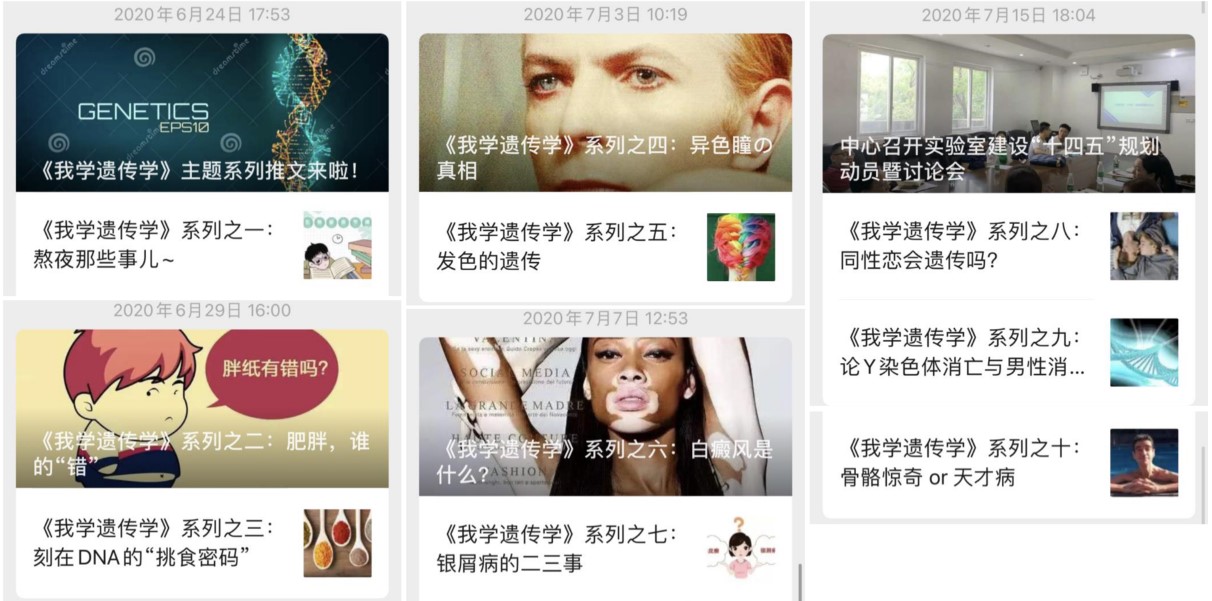

3、微信公众号“SCU生物科学国家级实验教学中心”建设

持续完善各部分功能,同时作为展示与交流平台,通过主题系列科普推文等方式助力理论教学和实验教学考核方式的改革与创新。2020年发布推文36篇,点击阅读次数655次,总关注人数356人。

“我学遗传学”主题系列推文

(二)开放运行、安全运行等情况

1、打造开放的实验室运行体系

所打造的综合性开放创新实验专用平台,支持学生自主申请和预约使用;同时创设学生讨论空间,提高学生对实验室的利用率。

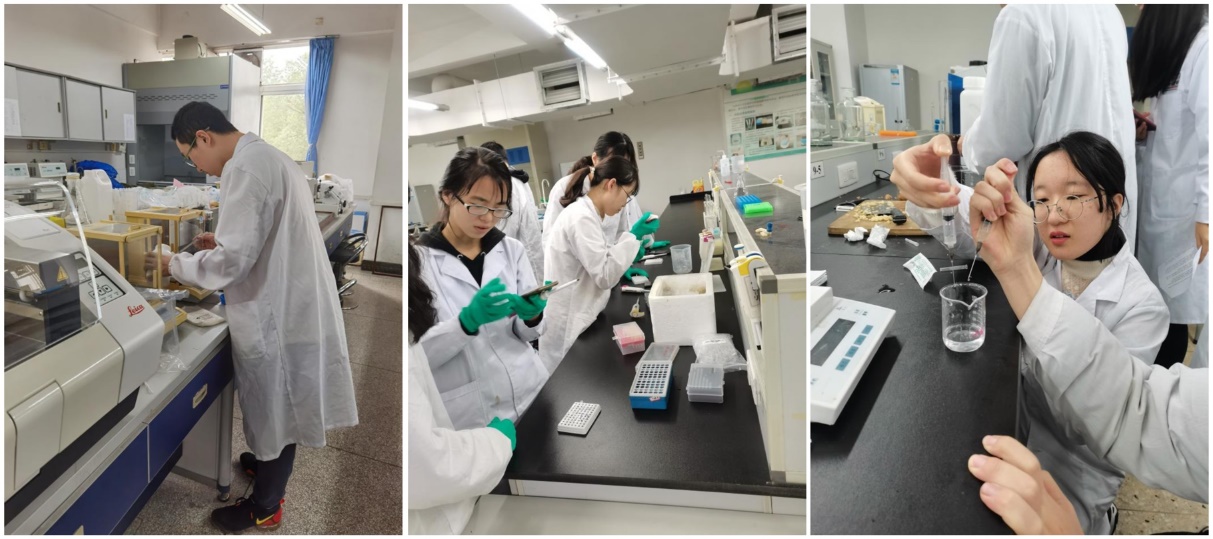

2020年,中心共承接“大创”项目51项,本科生科研训练19人,“国际遗传工程机器大赛(iGEM)”训练50人,以及参与其他创新实验项目22项共计93人。

学生开展“大创”项目实验

2、实验室安全管理

中心持续加强实验室安全管理,进一步规范了教学用实验动物材料的采购流程与要求,保障实验材料的安全性;组织实验技术人员参加了四川大学实验室应急处置队课程专项演练以及多个在线实验室安全知识与技能培训,促进了其安全防范意识与技能的提高;利用国家虚拟仿真实验教学项目“生物实验安全与防护虚拟仿真综合实验”强化对学生的安全教育。

生物实验安全与防护虚拟仿真综合实验页面

多种形式的实验室安全知识与技能培训

3、积极推进大型仪器设备资源共享服务

中心大型仪器设备执行四川大学实验仪器设备开放共享系列管理条例,对校内外开放使用,2020年完成大型仪器设备(单价10万元以上设备共85台)使用机时达93500机时。

(三)对外交流合作、发挥示范引领、支持中西部高校实验教学改革等情况

1、通识类公选课促进对学生生命科学素养的培养

2020年,新开设1门校级通识教育核心课程——智人的觉醒:生命科学与人类命运。该课程由生命科学学院、基础医学和法医学院以及建筑与环境学院老师联合打造,通过“破冰+讲授+校园考察+实验+小组讨论+角色扮演”等教学方式,把老师自己对科学、对世界的理解以及由此而生的热爱分享、传递给学生,让学生领略生命演化历史、解读基因密码、鉴赏校园植物、体验虚实结合的人体机能活动和脑机接口技术、感受环境之殇与生命之痛,让学生深度反省自身的社会责任和人类使命,将知识转变为基于价值观的态度和实际行动,提升学习成效。

生物万花筒实验 脑电接口实验

2、社团活动普及生物知识,扩大学生受益面

中心持续支持生命科学实验梦工厂、生命科学前沿协会等多个学术型社团的活动开展,吸引了全校不同专业学生参与。通过一系列生物科普类特色活动的开展,加大了生命科学通识教育的广度和深度,在提高本专业学生的专业兴趣、实践能力和创新思维同时,还促进了不同专业学生间的交流与合作,增强了学生多学科交叉融合的意识。

丰富多彩的社团活动

3、优质在线教学资源广泛共享,示范引领作用进一步加强

与中南大学等4所院校签订了虚拟仿真实验教学资源共享协议,设置3000个校外访问学习账号;独立制作的医学生物学慕课于秋季学期上线,校外学习人数超2000人。

4、其它交流合作与示范辐射

(1)、2020年中心接待了国内5个高校或机构共计489人的参观交流;开展科普活动9次,参加人数达852人。中心组织教师参加国内线上或线下交流共58人次。

(2)、中心作为四川省生命科学的后备人才培训基地,支持川大附中、棠湖中学共计493名学生的开放创新实验及研学访问。参与中国科协和教育部主办的云上科技营活动,向全国中学生传递生命科学知识,展现生命之美。

中学生开放创新实验和研学访问

五、示范中心大事记

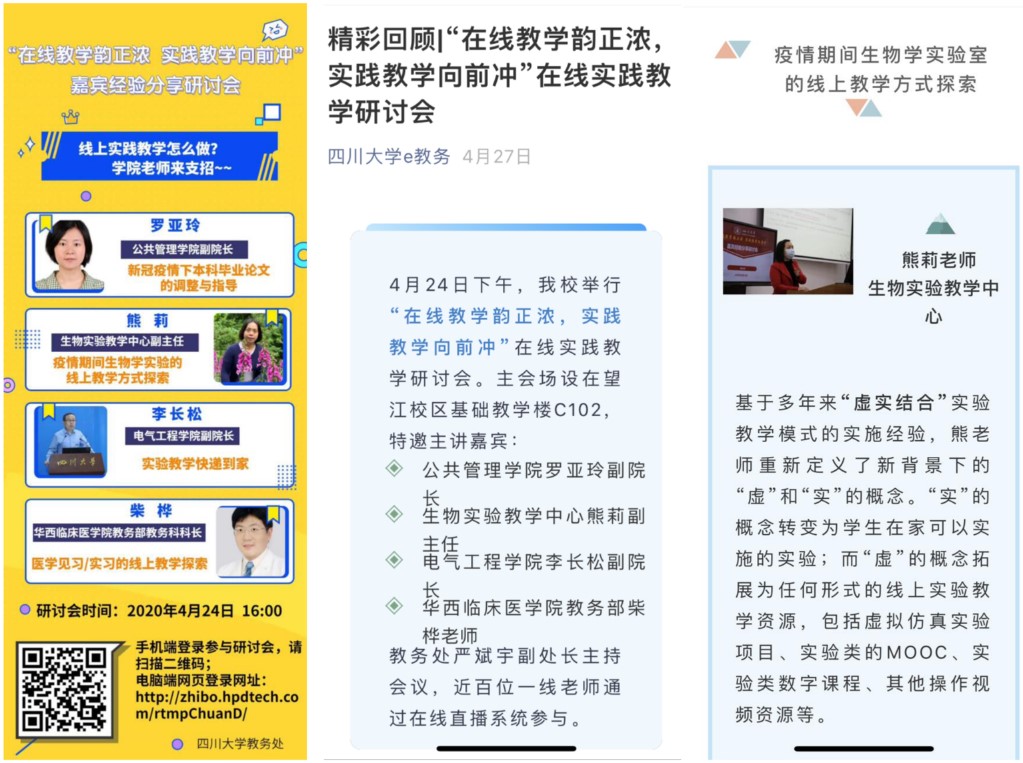

(一)2020年4月,参加教务处举办的在线实践教学研讨会,并作为理科学院的代表分享了线上实验教学经验。

四川大学e教务公众号报道在线实践教学研讨会

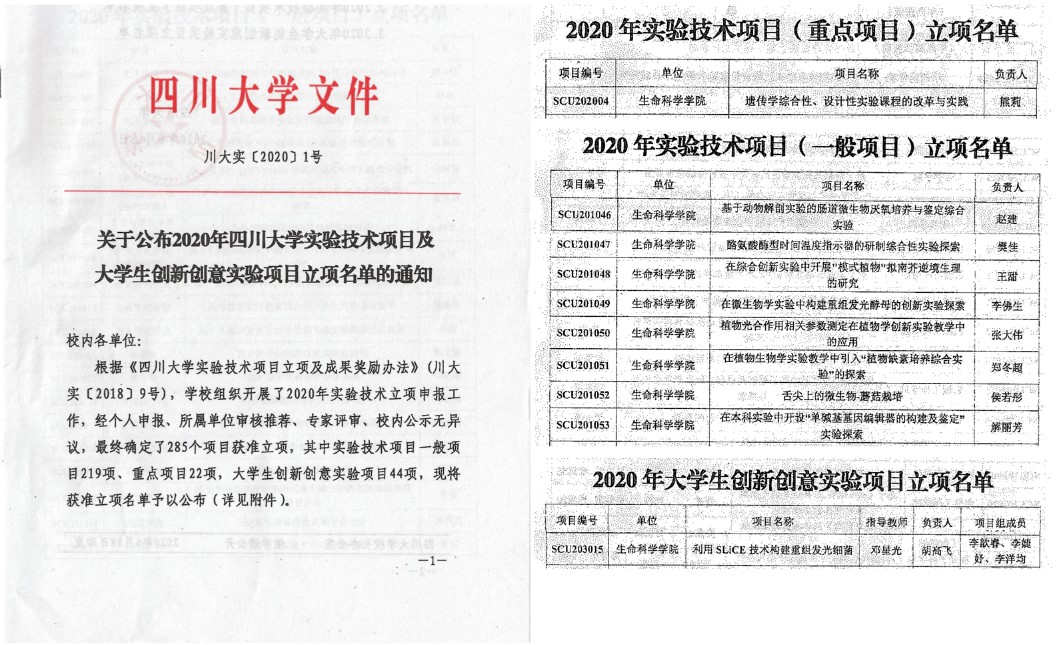

(二)2020年5月,获批校级实验技术立项项目9项(含重点项目1项)和大学生创新创意项目1项。

获准立项名单

(三)2020年7月-11月,中心召开实验室建设“十四五”规划动员暨讨论会。经充分调研、讨论修改,于11月中旬完成规划的编制,并于11月底设备处召开的实验室建设“十四五”规划研讨会上作汇报。

中心“十四五”规划动员会 设备处“十四五”规划研讨会

(四)2020年8月,在第五届全国大学生生命科学创新创业大赛中获创新组一等奖1项,三等奖3项。

第五届全国大学生生命科学创新创业大赛获奖证书

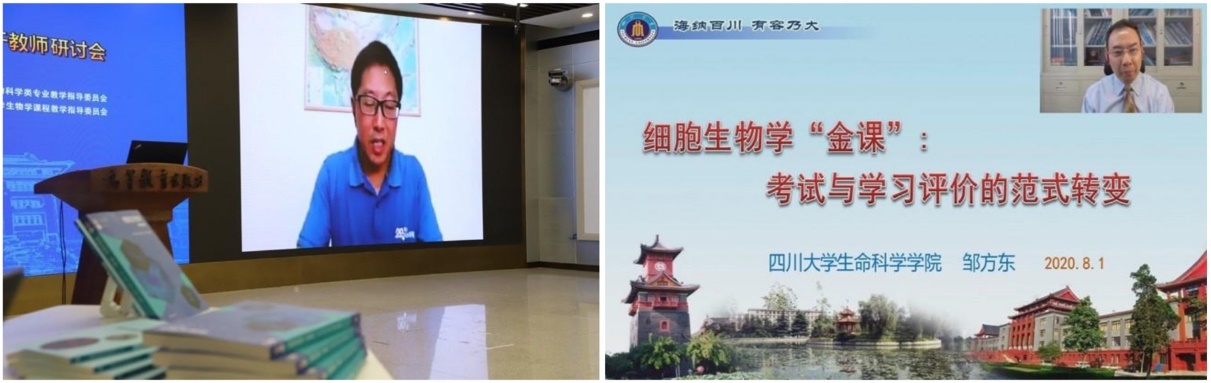

(五)2020年8月,与北京大学共同承办了第七届高校细胞生物学骨干教师研讨会,邹方东教授与杨军副教授作大会报告。

林宏辉教授致辞 邹方东教授作大会报告

(六)2020年9月,新开校级通识核心课程——智人的觉醒:生命科学与人类命运,受到学生广泛好评。

四川大学e教务公众号专题报道

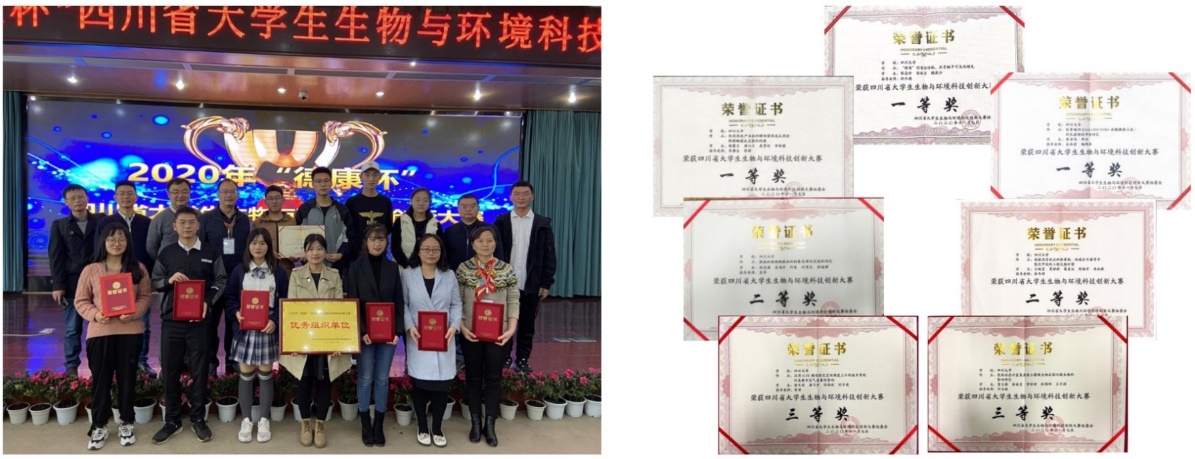

(七)2020年11月,在2020年“德康杯”四川省生物与环境科技创新竞赛中荣获一等奖3项,二等奖2项,三等奖2项,并获得优秀组织单位奖。

决赛合影 获奖证书

(八)2020年11月,四川大学iGEM社团斩获2020年国际遗传工程机器设计大赛金奖。

参赛队伍合影 开展实验

(九)2020年12月,在第四届全国大学生生命科学竞赛中获得全国二等奖1项,省一等奖1项,省三等奖4项。

获奖证书

(十)2020年12月,“2020年四川大学生物科学国家级实验教学示范中心教学指导委员会工作会议”以线上线下相结合的形式顺利召开。

会议现场

六、示范中心存在的主要问题

1、根据学校“全面建设中国特色世界一流大学”的新要求,中心人才培养实验教学体系在拔尖创新人才培养方面需进一步加强。

2、中心多名实验技术人员面临退休,青年教师职称晋升通道不畅,人才队伍的建设有待进一步加强。

3、为满足加强拔尖创新人才的培养需求,需进一步增加大型、精密设备的台套数,以支持更多前沿性、设计性创新实验项目的开设。

4、为适应后疫情时代高等教育的新形势,需加速推进实验室的智慧化建设。

七、所在学校与学校上级主管部门的支持

学校高度重视示范中心在实现“中国特色世界一流大学”建设目标过程中的支撑作用。本年度学校的政策与措施主要有以下方面:

(一)深度落实示范中心运行管理机制,充分发挥学校和学院对中心建设与运行的指导和监督作用

1、学校实验室及设备管处多次召开研讨会,指导中心实验室建设“十四五”发展规划编制工作,保证规划的必要性、可行性和可达性。生命科学学院党政联席会、教授委员会对规划进行审核,充分发挥了学院对中心发展的指导作用。

2、中心教学指导委员会开展教学指导工作,审核了中心年度报告,并重点指导了中心“十四五”发展规划,为中心下一年及下一个五年的发展和建设给出了建设性意见。

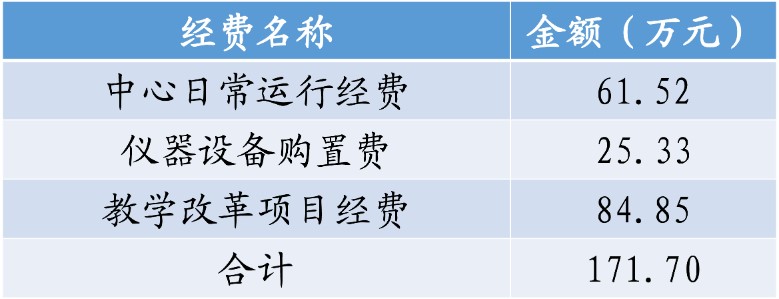

(二)在经费保障上给予有力支持

2020年中心建设和运行总计投入171.70万元人民币。此外,学校实验室及设备管理处为中心提供了多种防疫物资。

2020年中心建设和运行经费投入情况

(三)严格把控实验课程教学过程

校院两级督导组老师通过随堂听课、师生访谈等方式,在线上线下对教学过程进行全程监督,促进了中心实验教学质量的提升。

八、下一年发展思路

结合学校“十四五”发展规划的总体要求,和中心所确立的高端生命科学领域拔尖创新人才培养目标,针对目前存在的一些不足,深化教学改革,不断提升中心建设水平和人才培养质量。具体规划如下:

1、从课程思政、考核评价体系和贯通式创新创业教育模式建设方面入手,深化实验教学改革,结合线上实验教学平台升级和资源的建设,构建适合后疫情时代要求的生物科学类贯通式拔尖人才实验教学体系。

2、加大实验内容改革力度,新增或改造实验项目10项以上,体现学科交叉、产学研融合和贯通式培养;对目前成果明显的特色实验课程进行优化,努力打造实验类“一流课程”1门。

3、针对后疫情时代线上教学和混合式教学的需求,多途径引进经费与资源,打造适合的开放、安全、智慧化实验室。

4、持续引进人才,充实固定人员队伍;完善常态化的能力提升培养制度,不断提高青年教师的专业技能水平,开阔视野,促进中心的高效运行和管理。

5、强化中心的安全环保建设,进一步落实中心各项安全管理制度。